第23回 最終回。ブログ引越のお知らせ

私の趣味は植物を育てることと歩き旅です。そこでそれぞれについてブログを立てました。この戦略はあまり一般的ではないようです。そこでメインブログの「サクランボの種を発芽させる方法/自己流の園芸」に一本化することにしました。これまで「旅を歩く」を読んで頂いた方々、本当にありがとうございます。これからは「サクランボの種を発芽させる方法」をよろしくお願いいたします。

https://tanemaki-garden.hatenablog.com/

さくらんぼの種を発芽させる方法 [自己流の園芸術] (hatenablog.com)

なお、「旅を歩く」は事情が許す限り消去しません。街道歩きやお遍路などに興味のある方は実体験情報として参考になると思います。

歩き旅はまだまだ続けます。

実は他にもブログを2本書いています。空想・妄想物の「百万年の船」と未来の社会について農業を中心に空想した「2100年夏」です。これらはほとんどアクセスがありません。理屈っぽくて長いという私のブログの特徴はより顕著になっています。これらはそのままアクセスは期待せずに続けます。

第22回 犬吠埼周辺を歩きカメノコ様に会う

天気が良かったので銚子方面に出かけました。前々回は房総半島南端でしたが、今回は東の端です。

銚子まで行く列車は本数が少なく、さらに銚子電鉄は1時間に一本しかないので、朝早く出発したのに外川(とがわ)駅着は9時半でした。

JR銚子駅のホームの隅に間借りしているような銚子電鉄の駅です。「絶対にあきらめない」とのメッセージは悲壮感漂って気分が落ち込むので変えた方がいいと思いました。乗客はそこそこいました。ほとんど鉄道マニア中心の観光客です。

銚子電鉄は単線なので途中の笠上黒生(かさがみくろばえ)駅ですれ違うために少し停車します。この時タブレットの交換をやります。昔はJRでも正面衝突を避けるために行っていた作業です。このトイプードルはこの駅のマスコット。女性は列車の車掌です。

列車が樹林の中を抜けて行きます。トンネルではありません。

銚子電鉄終点の外川(とがわ)駅です。とても小さい。

外川駅から屛風ヶ浦目指して歩きました。途中の渡海(とかい)神社です。祭神は綿津見大神、猿田彦大神です。綿津見は海の神、猿田彦は国津神でありながら天津神の道案内をした不思議な神です。銚子近辺には香取・鹿島など大きな神社がありますが、猿田彦神社もあります。この神のモデルになった人はこのあたりの出身かもしれません。

この神社の正面には立派な龍の彫刻がありました。

渡海神社周辺の森は極相林(植物相がこの地域の環境に適合していてこれ以上変化しない、遷移の最終段階)として天然記念物になっています。

屛風ヶ浦です。

屛風ヶ浦の崖は関東ローム層の柔らかい台地が海によって浸食されてできています。その中に断層がありました。きれいにズレています。

屛風ヶ浦の端に建つ不動尊。背後の崖を削って建てられています。

不動尊の狭い境内に集められた石仏。

屛風ヶ浦から海岸沿いの道を歩いて銚子に向かいました。途中にあった犬岩です。源義経の愛犬がここに置き去りにされ鳴いているうちに岩になったとの伝説があります。

外川漁港の食堂で昼食。一番高い1700円の刺身と天ぷらの定食を頼みました。やっぱりおいしい。東京なら3000円以上するでしょう。

海の中に風力発電の風車がありました。この日は微風でしたが、その程度の風ではほとんど風車は回りません。台風に耐えるように多少鈍感に作られているのでしょうが、効率は悪そうです。将来30基作る計画があるとか。

長崎鼻という岬です。銚子市内で一番早く日出が見られる地点だそうです。しかし、利根川河口が近いせいかゴミがひどい。また、波打ち際はアオサに覆われています。これも河川水による富栄養化のためかもしれません。

長崎鼻から眺めた屛風ヶ浦です。ここから先 道はカーブして屛風ヶ浦は見えなくなり、代わりに犬吠埼が前方に見えます。

延宝地震の津波はここまで来ました。入り江ではないので津波がそれほど立ち上がらないようです。

犬吠埼を通り過ぎると君ヶ浜と言う砂浜になります。振り返って犬吠埼を眺めたところです。

犬吠埼とは反対の銚子方面を見ています。屛風ヶ浦付近はとても波静かでしたが、ここは結構荒波が立っています。しかし、サーファーは全くいません。海底が岩礁なので危険なのでしょう。

防風林の松林がきれいです。マツノザイセンチュウの被害はほとんど見られません。これが落ち着いたのであれば大変結構なことだと思います。

犬吠埼付近の海岸にはカメノコ様という祠が3つあります。漁網にかかって死んだウミガメを葬った跡ということでした。ウミガメと言うと浦島太郎伝説を連想しますが、残念ながらこの伝説に関連する伝承は無いようです。

写真は外川漁港付近にあるカメノコ様。

犬吠埼観光ホテルと敷地を接している亀の子神社。

君ヶ浜の北の端にあるカメノコ様。西洋人はウミガメを食料だと思っていましたが、日本人はそうは思っていなかったようです。

この写真は2009年に泊まったことがある宿です。建て直してきれいになっています。この時が父が参加した最後の泊りがけの家族旅行でした。鯛の生き造りが名物でしたが、私はあまりいい趣味だとは思っていません。

この写真はその最後の家族旅行で撮ったもの。屛風ヶ浦付近から撮った夕日です。この時 初めてデジタルカメラを使いその威力を痛感しました。アナログではこんな逆光写真は困難です。

これは宿泊した大徳ホテル(今はあかつきの宿大徳に改名)近くの海岸から見た日の出です。12月でした。銚子で正月用に銚子名物の伊達巻(巨大な卵焼きです)を買った記憶があります。

利根川河口まで歩く予定でしたが変更してここから内陸へ向かい銚子電鉄 海鹿島(あしかじま)駅から列車で帰宅しました。天気が良ければ気持ちよく歩けるコースです。列車の本数が少ないことに要注意です。この日は23000歩でした。

これから農繁期に入るので歩き旅は秋まで中断です。おまけに4月から自治会の会長を引き継ぐことになっています。難題山積みで今から気が重い。いずれ奮闘記が書けるような状態になればうれしいのですが。とてもお話しできるようにならない可能性もあります。

第21回 日光を歩く

1日目 日光のパワースポットを巡り杉並木を歩く

日光街道は既に幸手~日光間を2018年に通して歩いています。今回は逆に日光から今市まで杉並木を歩き、列車で小山まで行って宿泊、小山から古河まで思川堤防を歩く1泊2日を旅しました。東武特急「けごん」はほぼ満席。しかし、途中で次々と降りて日光へ着いた時は1/3程度の乗車率でした。車窓から見た日光連山(男体山と女峰山)です。

東武日光駅到着は8時半頃。駅前から緩いまっすぐな登り坂を歩いて神橋(しんきょう)に到着。ここから先は神域に入ります。下を流れる川の水はきれいでした。川の名前は大谷川(ダイヤガワ)。いい名前です。

参道を上がって、輪王寺、東照宮、二荒山神社を過ぎ、女峰山登山道を登って行くと、登山口に役行者(エンノギョウジャ)を祭った祠があります。役行者は飛鳥時代に実在した人物で山岳宗教・修験道の創始者とされます。私はここが日光最大のパワースポットではないかと思っています。

下の写真は2018年にこの祠を訪ねた時のものです。ある人に見せたら心霊がいくつか写っていると言われました。私にもお堂の右にひざまずいて祈っている人の姿が見えます。ここには夜には来ない方が良さそうです。今回の写真には私の見る限り心霊らしきものはありません。

この写真は今回撮ったものです。2018年の写真に写っていた祈りを捧げる人のいたあたりを撮っています。私には特に不思議なものは見えません

お堂を通り過ぎて坂を降りると白糸の滝があります。

この滝の上に瀧尾(たきのお)神社があります。女峰山の女神 田心姫命(たぎりひめ)を祭っています。この女神は国津神の長 オオナムチ(別名大国主)の奥様だそうです。この3本杉がご神木で、ここに女神が降臨したとの伝説があります。ここから女峰山が見えるとのことでしたが木が繁ってしまってほとんど見えません。わずかに山頂らしきものが見えます。

ところでオオナムチは日光の二荒山神社の祭神です。この神社の奥宮は男体山にあります。この神は大和の三輪山(大神(オオミワ)神社)の祭神でもあります。三輪山と男体山は丸くてなだらかな形が似ています。女峰山はゴツゴツして険しい山です。険しい方を女性にしたのは三輪山に似ている方を男性にしなければなかったからではないかと思います。

なお、この瀧尾神社は弘法大師が創設したことになっています。仏教の人 弘法大師が神社を創設するとは奇妙です。日光山自体が仏教の僧侶である勝道上人によって9世紀頃開かれていて彼は神社も創建しています。この頃は仏教と神道の間に線引きする必要も無かったのでしょう。

瀧尾神社から神橋に向かって山道を降りて行きます。土曜日でしたがあまり人はいません。東照宮などは混雑していましたので、ここまで来る人が少ないということです。途中に天神様がありました。菅原道真が日光を参拝したことがあったそうです。

この建物は開山堂。日光を開いた勝道上人を祭っています。お堂と寺院の間に丸い石を重ねた小さな塔が見えますが、これが彼の墓です。

開山堂の裏の崖は仏岩と呼ばれています。以前は仏の形が浮かび出ていたそうですが、地震で崩れてしまい、今は名前だけ残っています。石仏がありました。石仏としてはかなり複雑な像です。

神橋まで降りてきました。この写真は神橋の近くにある本宮神社。祭神はオオナムチの息子であるアジスキタカヒコネで農耕神だそうです。日光三社 二荒山神社、瀧尾神社、本宮神社はそれぞれオオナムチ、オオナムチの妃、オオナムチの息子を祭っていることになります。ここは国津神中心の世界でした。

東照宮や大猷院は無視して先へ進みました。日光駅前のファミレスで食事を取り、今市まで日光街道を歩き出しました。世界遺産の日光杉並木です。だいぶ植樹更新されていて、本来の樹齢370年の樹はわずかです。杉並木が国道日光街道になっている場所もあります。交通量が多いのに狭くて歩道が無く歩きにくい。この写真は国道から分岐して遊歩道になっているところです。

なお、私は花粉症ではありません。それでもさすがにこの頃はくしゃみが多くなります。ところが、この杉並木を歩いていて、花粉を浴び続けているはずなのに、くしゃみが出ません。観光客が10数人いましたが、皆平然としていました。

花粉症とは花粉だけが原因ではないのではないかと私は昔から思っています。なぜなら杉に囲まれて暮らしている田舎の人よりも東京近辺の人に花粉症が多いような気がするからです。

今市の杉並木公園にある旧江連家住宅です。庄屋の家を移築したもので、大変立派です。

杉並木に建つ高靇(タカオ)神社。祭神は大山祇神(オオヤマツミノカミ)。古事記ではイザナギとイザナミの子とされますが、古代から伝わる山の神、水の神と考えた方が良いとWikipediaにはあります。日光周辺には同名の神社が多数あるそうです。

今市にある例幣使街道(レイヘイシカイドウ)と日光街道の合流地点。例幣使街道は京都からの勅使が日光東照宮を参拝するために作られた街道で、高崎で中山道から分岐して日光まで来ています。勅使を担う公家たちにとっては徳川の墓参りなどは屈辱的であったようであからさまに賄賂を要求するなど大変行儀が悪く、街道沿いの民衆から嫌われたそうです。江戸時代の公家は権力を失って大変困窮しており、例幣使(勅使)を勤める中で得られる賄賂が重要な収入源で希望者が多かったと言う話もあります。

今市市内から眺めた女峰山です。

例幣使街道の杉並木の方が日光街道よりも古い樹が多く残っている印象です。さすがに樹齢370年となると巨大で、進撃の巨人の終わりの方に出てくる超大型巨人の大軍を連想しました。

今市駅からJR日光線に乗って小山まで移動。JR日光線は1時間に1本しかありません。この日は26000歩でした。

2日目 思川の堤防を小山から古河まで歩く

朝7時にホテルを出発。この写真は小山市役所の近くにある小山評定跡です。会津の上杉の挑発に乗った、あるいは乗ったふりをして攻め上ってきた徳川家康が石田三成の挙兵を知ってここから引き返したとされます。関ケ原の戦いの始まりです。

小山城、別名祇園城跡です。代々の将軍が東照宮参拝の時に宿泊するために整備された城です。今は土塁と石垣しか残っていません。ここで日光街道から離れて思川(おもいがわ)の堤防を古河まで歩きました。Google Mapには堤防の道がところどころ表示されません。このMapは自動車優先で、登山道など歩行者用の道は表示されないことが多い。昔あった25000分の一の地図は最近見かけなくなってしまいましたが、こういう時には欲しいと思います。

小山市内は遊歩道が整備されていて気持ちよく歩けます。なお、小山から引き返した徳川家康は思川を船で江戸まで行ったそうです。思川は渡良瀬川そして利根川に合流して関東へ流れています。

桜並木がありました。今でも立派ですが、あと10年くらいすれば桜の名所になると思われます。

小山市と古河市の境目付近で堤防上の道がわからなくなりました。方向はわかっているのでスマホの地図を頼りに適当に歩きました。途中で出会った寒川古墳です。北関東には古墳がたくさんあります。大和王権の象徴である前方後円墳ではなく円墳です。国津神を祭神とする神社が多いことを見ても、大和の勢力が届きにくい場所だったのではないかと思います。

石仏がきれいに残っていたので1枚撮りました。関東地方は庭に祠を建てる農家が多かったり、集落ごとに鎮守の神様がいたり、割と信心深い所だと思います。反対にこのような祠やお堂の類がほとんど見つからないのが薩摩など南九州です。ただし、それほど南九州を詳しく歩いたことは無いので間違っているかもしれません。

古河市に入ると遊歩道が堤防の上ではなく河川敷に敷かれています。まわりは湿気に強いハンノキを中心にした密林になっていて、イノシシやマムシがいるそうです。河川敷なので年に数回は水没します。野生動物にとっても住みやすい環境ではないと思います。しかし、こういう所をゴミ捨場と心得る心の貧しい人たちが多いのが悲しい。

古河の雀神社です。祭神はオオナムチ、事代主(コトシロヌシ)、少彦名(スクナヒコ)のおなじみの国津神たちです。ここで一応ゴール。遊歩道を離れ駅に向かいました。

古河から見た日光連山です。本当はこの光景を見たかったのですが、この日はくもりで山は見えず。この写真はGoogleのStreet Viewです。手前は古河ゴルフリンクス。現役時代に農薬の試験で大変お世話になりました。河川敷なので年に数回水没します。日本芝は維持が困難で、生育の早い洋芝(ティフトン芝とペレニアルライグラス)を中心に作られています。グリーンはベント芝です。

このあたりには古河城というお城がありました。将軍の東照宮参拝のための宿泊地として整備されたお城の一つです。古い写真を見ると渡良瀬川の堤防の上に立ち、川と水堀に囲まれた水の城だったようです。ところが明治政府はこの城を完全に破壊して普通の堤防に変えてしまいました。今は石垣の痕跡さえ残っていません。渡良瀬川は暴れ川で周辺住民は洪水に苦しめられていました。お城を保存する余裕はなかったのでしょう。同情の余地はあります。しかし、日本文化の価値を重視していなかったのは大変残念です。

小山~古河は現役時代の終わりごろ、ゴルフ場資材の技術担当だったのでゴルフ場で現地試験をやらせてもらっていた関係で頻繁に訪れていました。あれからもう5年もたってしまいました。

古河駅には12時頃到着。歩数は27000歩でした。この程度の歩き旅なら、年を取ってもできそうだと思いました。

第20回 房総半島先端部にてパワースポットを巡る

四国へお遍路に歩いていた時、室戸岬には夫婦岩があり、足摺岬には竜宮神社と唐人遺跡があり、古代文化の痕跡を感じさせる場所があることに気がつきました。同様に黒潮流れる房総半島の岬には視点を変えてみれば何か痕跡が見つかるのではないかと興味を持って歩いてみました。

房総半島先端部は小さな丘陵地帯になっていて、おそらく昔は島だったのではないかと思われます。気候もここだけは亜熱帯に近い。ところが、またしても寒波襲来で寒風・強風に吹かれながら歩くことになりました。

館山駅には朝8時到着。そこからJRバスで見物海岸まで行って7kmほど歩く距離を節約しました。70歳過ぎたので無理はしません。

洲崎(すのさき)灯台です。大正8年(1919年)創建だそうで104年前の建築物です。三浦半島の剱埼(つるぎざき)灯台と対になって東京湾の門灯の役割を果たしてきました。

洲崎灯台から見た伊豆大島。富士山が見えれば大吉、大島が見えれば中吉だそうで、今日は中吉でした。

洲崎(すのさき)神社です。

祭神は以下のようにかなりローカルな神々でした。四国の忌部(いんべ)一族が天富命(あめのとみのみこと)に率いられて入植しこの安房の地を開拓したとあります。四国の阿波と房総の安房は繋がっていました。

神社と隣にある養老寺の間に役行者(えんのぎょうじゃ)の祠がありました。役行者は飛鳥時代に実在した人物で山岳宗教 修験道の創始者とされます。富士山遥拝所があり、景色を楽しみにしていたのですが、天候が悪く富士山は見えませんでした。

浜鳥居と海岸の間に転がっていた御神石(おかみいし)。三浦半島にある安房口神社と対をなして東京湾を守る結界を作っているとされます。

おそらく天富命と忌部一族が海から上がって来たことを象徴していると思われます。

洲崎神社から野島崎をめざして房総フワラーライン(国道410)をひたすら歩きました。この写真の平砂浦(へいさうら)地区は歩道がきちんとしていて安全に歩けます。どこかの大学の陸上部がマラソンの練習をしていました。しかし、他の地区は路が細くて歩道が無く、車を避けながら歩かなければなりません。幸いオフシーズンの平日だったので交通量が少なくて助かりましたが、ハイシーズンの祭日に歩くのはお勧めしません。菜の花もそろそろ終わりでした。

海岸に沿って別荘やホテルが多数あります。津波を心配してしまいますが、入江ではないので津波はそれほど立ち上がらないようです。ただし、将来起こるであろう南海トラフや首都直下地震が元禄地震程度で済むかどうかわかりません。

安房神社の裏山は野鳥の森になっています。そこから眺めた平砂浦(へいさうら)です。砂鉄を含む黒っぽい砂が砂丘を作っています。ここをずっと歩いて来ました。

安房神社にある天富命(あめのとみのみこと)の社です。洲崎(すのさき)神社の祭神であり、忌部(いんべ)族のリーダーとして四国から来た人です。

安房神社にある弥生時代の洞窟遺跡跡。発掘調査の後 埋め戻されて看板しかありません。しかもトイレの裏なのでかすかにアンモニア臭がします。

前述の弥生遺跡から発掘された人骨が埋葬された忌部塚(いんべづか)です。弥生時代の人骨ではありますが、忌部一族のものとは確定されていません。

忌部塚に立てられていた説明文です。

安房神社から海岸沿いを南西へ野島崎を目指して歩きました。海岸の岩は洗濯板状になっています。堆積岩の地層が横倒しになったわけで、激しい地殻変動の跡です。

野島崎灯台。ここが房総半島の最南端です。

野島崎到着は16時半。岬の付け根にある観光ホテルに投宿しました。旅行振興政策が効いてホテルはほぼ満員でした。この日の歩数は36000歩。神社の境内を遺跡を探して歩き回ったので歩数が多くなりました。

翌朝 8時前にホテルを出発。昨日に増して強風、しかも向かい風でした。まず、野島崎にある厳島神社に参拝。鳥居近くに子孫繁栄の象徴がありました。このようなおおらかな風習は各地にあります。

石仏作りの名人が彫ったと言われる七福神。

海岸沿いを千倉を目指して歩きました。ハマダイコンが咲いていました。塩害に強い海岸特有の植物です。

寒波、強風、大しけの中 命がけで磯釣りをする人がいました。

高塚不動に立ち寄ってみました。寺院は新しいものですが、本尊の不動明王は海に浮かんでいたものをイワシとカニが運んできたとの伝説あり。この地域の人はイワシとカニは食べないそうです。

高塚不動の奥の院を目指して山に登り始めましたが、かなりの急斜面だし裏山の断崖を見ると足がすくむので諦めて引き返しました。このお寺の隣に高皇産霊(タカミムスビノカミ)神社がありました。この神は高天原に出現した初期の神で、皇室の祖先神にあたります。この神社の二の鳥居の足元に蛇岩と呼ばれる岩があります。どかそうとしたら複数の頭を持つ蛇が現れて作業の邪魔をした。神のお使いであろうと判断してこの岩をそのままにしたとの伝説があります。複数の頭を持つ蛇はヤマタノオロチを連想させます。さらにヘビは国津神の主神である三輪の大国主の化身です。つまり天津神であるタカミムスビと国津神との争いが伝承されているのではないかと想像というか妄想しました。

神社を背にして海の方を眺めました。神様はずっとこの光景を見ているわけです。

高塚不動も高皇産霊神社も低山ながら険しい山を背景にしています。この山に沿って寺院が点在しています。しばらくは海から離れて田畑の中の道を歩きました。

千倉に近いところにある屏風岩と呼ばれる岩礁です。堆積岩の地層が横倒しになったもので激しい地殻変動があったことがわかります。

千倉駅には11時半に到着。ちょうど来た列車に飛び乗って帰宅しました。この日の歩数は19000歩でした。

今回は2つの御神石が作る東京湾入口を守る結界の話とか四国から来てこの地を開拓した忌部一族の痕跡とか、それなりに面白いスポットを見つけました。例えば10~11月のもう少し気候の良い季節に、もっとバスを活用して楽をするように工夫して、もう一度この路を歩きたいと思いました。

第19回 東海道 箱根峠を越えてみた。

一日目 小田原駅から箱根関所跡まで

今年の初歩きは箱根道にしました。1/21土曜日 小田原駅に朝8時到着。まず、東口へ出るか西口へ出るかで5分ほどロスしました。準備不足を露呈です。東口を出て国道一号線を西に向かって歩き始めました。ところがここでトラブル発生。

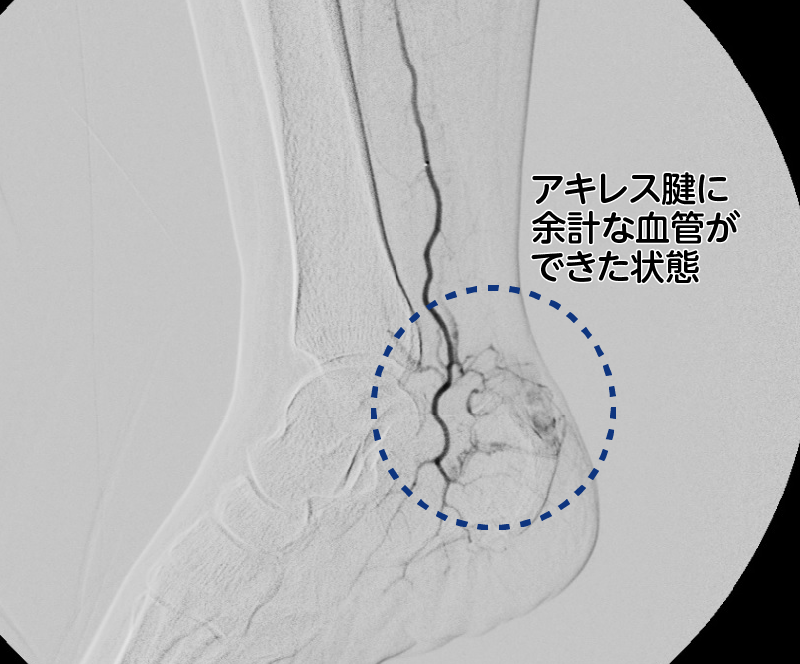

今年になって左足のアキレス腱が痛み出しました。さては断裂したかと心配しましたが、ちゃんと動くので断裂ではありません。調べたらアキレス腱炎らしい。筋肉に繰り返し負担をかけると筋肉だけでなく血管と神経が増えます。その血管が神経を圧迫して痛みが出るとのこと。歩き出して血流が増えると痛くなるので始末に悪い。外見には異常はありません。治療法は安静にすることだそうです。下の写真は アキレス腱炎 | 慢性痛治療の専門医による痛みと身体のQ&A (https://okuno-y-clinic.com › itami_qa › achilles)より取ったものです。

痛む左足を引きずるようにして一歩一歩前に進むという難行苦行状態になってしまいました。それでも原因が分かっているので気は楽でした。

小田原の街はさすが湘南だけあってなぜか洒落ていました。三枚橋で左折して県道に入ると箱根湯本の温泉街です。と言ってもまだ1/3くらいしか歩いていません。箱根と言う地域はとても広いのです。ここから坂道が始まります。湯本~奥湯本とすぎて須雲川(すくもがわ)の手前に旧道入り口があります。

旧道はよく整備されていました。

この橋は正式ルートです。我が目を疑いました。年を取るとバランスが悪くなります。気合を入れて渡りました。

江戸時代の石畳が保存されています。大変歩きにくい。しかし、泥道よりはマシなのでしょう。

昼頃 畑宿を通過。箱根細工店や蕎麦屋があります。蕎麦屋でとろろ蕎麦を頂きました。寒波の中でしたので暖かい蕎麦がありがたい。その蕎麦屋を出たところに一里塚がありました。路の両脇に保存されていました。

箱根道最大の難所と言われた橿木(かしのき)坂。苦しくてドングリほどの涙が出たところからこの名前になったらしい。急ですがそれほど長くありません。今は石段になっています。

箱根道はだいたい車道を合流したり横切ったりしながら進んでいきます。写真は甘酒茶屋。茅葺きの立派な建物です。甘酒とお餅がおいしいらしいが、蕎麦を食べたばかりだったので残念ながら通過。

元箱根(芦ノ湖湖畔)まで40分の表示です。あと少し。

今日のゴール 箱根関所跡にたどり着いたのは午後2時半。6時間半かかりました。距離は18kmしかないのですが、登りが800mほどあります。石畳が歩きにくいのと左足のアキレス腱が痛いので時間がかかりました。坂道と石畳で歩幅が狭くなり歩数は32000歩もかかりました。

寒波襲来にもかかわらず街道を歩いている人と20人ほど出会いました。人気のあるルートのようです。

箱根の観光宿はコストが高いので小田原まで降りてビジネスホテルに泊まる計画でした。ところが土曜日の午後だったので大渋滞でバスが動かない。途中 小涌谷で箱根登山鉄道に乗り換えましたが、この鉄道が単線で駅ごとにすれ違いを待つのでものすごく遅い。スイッチバックで急坂を下るなど珍しい経験はできました。結局 小田原まで3時間以上かかりました。

バスは小田原までまっすぐ降りるのではなく、温泉場を次々に回って行きます。箱根には膨大な数の温泉とホテルがあり、廃業したところもあることはあるが、他の温泉地よりは維持できている印象です。適度な距離にある観光地として成功しているということでしょう。芦ノ湖畔はたくさんの観光客でした。中国人が少ないとニュースで言っていましたが、たくさんいました。

2日目 箱根関所跡から三島駅まで

例によって始発バス(6時15分発)で小田原駅を出発。早朝なので渋滞は無く7時過ぎに箱根関所跡に到着。乗客はホテルの従業員と思われる人々で、温泉場で次々と降りて行き、最終的には私一人でした。

写真はアオサギとオオバン。3羽一緒にいたのでカメラを向けたのですがオオバンが逃げ出してしまいました。

旧道の入り口にあった石仏群。これまで歩いてきた中山道に比べると箱根路は石仏や祠が非常に少ない路です。この路が江戸幕府が拓いた街道で、生活道では無かったことが原因ではないかと思います。ここの石仏も近くの集落からの移設だそうです。

箱根峠へ登る山道です。

ここが箱根峠です。自動車道やゴルフ場の入り口が入り組んでいて風情はありません。

途中にあった「雲助徳利の墓」。大名の剣術指南をやっていた男が酒の飲み過ぎで事件を起こし解雇され箱根で雲助になった。剣術ができるので雲助たちを武士から守ってやったり、文字の読めない雲助たちに手紙を読んでやったり、雲助たちに慕われた人だそうです。亡くなった後、彼を慕う雲助たちによって、彼が好きだった酒徳利を墓標にした墓が建てられたとのこと。なんかジワッとくる話でした。

三島まで降りてきました。箱根路の碑です。なお、この路の途中にある山中城跡は規模の大きい城跡で見ごたえはありそうでした。残念ながら足が痛くて見て回る余裕がありませんでした。

三島市 初音ヶ原の松並木。並木の間にあるのは国道1号線です。この松並木を維持したということはこの地域の人々の民度の高さを示していると思います。

松並木の中にある錦田一里塚。1号線を挟んで両側に塚が残っています。江戸時代当時からかなり広い路だったことが分かります。

三島大社に到着したのは11時半。そこから駅まで歩いて新幹線で帰路につきました。三島は湧水の街で水路の水がきれいでしたし、ところどころ富士山の溶岩が露出していて面白い光景がありました。この日の歩数は27000歩でした。ところがまたまたトラブル発生。今度は停電事故で新幹線が動かなくなりました。幸い隣の小田原駅まで到達したので、そこから鈍行列車で帰宅しました。

アキレス腱炎はその後やや治まっています。しかし、トレーニングすると再発しそうです。毎年一つずつ古傷が増える感じです。

般若心経/哲学と宗教の間 後編

般若心経は短いお経です。もう少しご辛抱ください。

無無明 (むむみょう ) 亦無無明尽 (やくむむみょうじん )

(空の中には)無明は無く、無明が尽きることも無い

乃至無老死 (ないしむろうし ) 亦無老死尽 (やくむろうしじん )

(空の中には)老死は無く、老死が尽きることも無い

無苦集滅道 (むくしゅうめつどう )

(空の中には)苦集滅道(四聖諦 ししょうたい)も無い

無明とは「ミャウ【無明】〘名〙 (avidyā の訳語) 仏語。存在の根底にある根本的な無知をいう。真理にくらい無知のことで、最も根本的な煩悩。生老病死などの一切の苦をもたらす根源として、十二因縁では第一に数える。」だそうです。般若心経は無明も「無」だと言っています。無知が無いのであれば、知識を持っていることも意味が無いと言いたいのでしょうか。さらに無明が尽きることは無いとも言っています。人間はどこまで行っても無知なのでしょう。老死は無いが、老死は尽きない。論理的には大矛盾ですが、気持ちでわかることにして次に行きます。

苦集滅道も無い。私はここは大問題だと思っています。般若心経とか法華経など大乗仏典は仏陀の死後 千年くらいの間に編纂されています。果たしてそれらは仏陀が考えたことだったのでしょうか?千年の間に何か変化したのではないでしょうか。仏陀が実際に発したと思われる言葉はとてもシンプルで当たり前のことです。その中に四諦・八正道があります。

四聖諦の4つの真理とは、苦しみの原因と結果、幸せの原因と結果の4つの真理。仏教は、「すべての結果には必ず原因がある」という因果の道理を根幹として説かれている。従って、人生にやってくる色々の苦しみにも原因がある。そして、幸せになるにも、その原因がある。その4つの真理が、

「苦諦(くたい)」………「人生は苦なり」という真理

「集諦(じゅうたい)」…苦しみの原因を明かされた真理

「滅諦(めったい)」……真の幸福を明かされた真理

「道諦(どうたい)」……真の幸福になる道を明かされた真理の4つ。

頭文字をとって「苦集滅道(くじゅうめつどう)」ともいわれる。

仏陀はさらに苦を滅するため「八正道(はっしょうどう)」という 8つの実践方法を説いています。

1、 正見(しょうけん)…正しい見解、正しい信仰 世の中、人生において正しい智慧と見解を備えること。

2、 正思惟(しょうしゆい)…正しい考え方、正しい決意・意志 善悪を正しく見極めれる力。きちんと頭で整理し正しい決断をする事。

3、 正語(しょうご)…正しい言語行為 美しい言葉を使う事です。嘘をついたり、悪口をいわない。

4、 正業(しょうごう)…正しい行い 正しい行動をすること。例えば、立ち居振る舞い、社会奉仕など

5、 正命(しょうみょう)…正しい生活方法 規則正しく生活すること。暴飲暴食は避け健康に気をつけること。

6、 正精進(しょうしょうじん)…正しい努力 今まで起こっていない悪は絶対に起こさないように努力する すでに起こっている悪はこれをなくすように努力する 今まで起こっていない善はこれを起こすように努力する すでに起こっている善はこれを更に増大させるように努力する

7、 正念(しょうねん)…正しい意識、正しい注意 正しい考えの元、常に自分を見失うことなく周りに振り回されることのないように常に意識すること。

8、 正定(しょうじょう)…正しい精神統一 正しく坐禅を組み、身体と呼吸と心を落ち着かせることが大切。

四諦は苦しみの根源です。八正道がそれらを解決するとされますが、当たり前のことばかりです。モーゼの十戒を連想しますが、十戒の1番目には他の神を敬ってはならないとの強烈なしばりがあります。それに比べれば八正道は誰にでも受け入れられる内容です。

私は仏陀はこのように当たり前のことを当たり前に説いた人だったのではないかと思っています。しかし、これでは神秘性=有難味が無いので後年の人がいろいろ付け加えたのではないか。仏陀自身も神秘性への入り口を自らの言葉の中に仕掛けておいた。それが五蘊・六根・六境・六識のそれぞれ最後の1字ではなかったか。二千年前のミステリーです。

そのような仏陀の教えを般若心経は「無」と言ってしまいます。上記の翻訳では「空の中では」と注釈を入れていますが、これは翻訳者による苦心の妥協だと思います。最初に「般若心経は異端のお経ではないか」との私の疑問の根拠はここにあります。

私の先祖代々の墓のある寺の三回忌や施餓鬼の法要で住職は般若心経を最初に読み始めました。後で住職は個人への供養を行ったと説明しました。般若心経には故人への供養の要素は無いと思います。しかし、前後の脈略を無視して読むと、死後の世界を表現していると思えるような気もします。感覚もなく、目に見える世界もなく、きれいでも汚くもない世界です。さらに無明が無く、老死も無く、苦集滅道も無いとなると、これは宇宙の終わりを意味しているのかもしれない。これはこのお経を読んでいて行の間からふと見えた幻想です。

無智亦無得 (むちやくむとく ) 以無所得故 (いむしょとくこ )

智では無く、得られるものでは無い。得られるものでは無いが故に(考えても分からない、得ようとしても得られない)

この言葉で前半部が終わります。私は前半部を理屈で考えようとしましたが、理屈をこねても無駄ですよと言われてしまいました。

後半部は祈りと呪文の部です。理屈をこねるのはやめてご紹介だけします。

菩提薩埵 (ぼだいさった ) 依般若波羅蜜多故 (えはんにゃはらみったこ )

菩提薩埵は般若波羅蜜多により、その力により

心無罣礙 (しんむけいげ ) 無罣礙故 (むけいげこ )

心にくもりやわだかまりが無く、くもりやわだかまりが無いが故に

無有恐怖 (むうくふ ) 遠離一切顛倒夢想 (おんりいっさいてんどうむそう ) 究竟涅槃 (くきょうねはん )

恐怖が無く、誤った考えから離れることができ、涅槃の境地に至る。

三世諸仏 (さんぜしょぶつ ) 依般若波羅蜜多故 (えはんにゃはらみったこ )

三世の仏たちは般若波羅蜜多を実践することにより、

得阿耨多羅三藐三菩提 (とくあのくたらさんみゃくさんぼだい )

阿耨多羅三藐三菩提の境地に達する。

故知 般若波羅蜜多 (こちはんにゃはらみった )

従って今知るべきである。般若波羅蜜多とは

是大神呪 (ぜだいじんしゅ ) 是大明呪 (ぜだいみょうしゅ ) 是無上呪 (ぜむじょうしゅ ) 是無等等呪 (ぜむとうどうしゅ )

大いに神秘的で、この上なく偉大で、比べるものが無い 呪文であることを

能除一切苦 (のうじょいっさいく ) 真実不虚 (しんじつふこ )

一切の苦を取り除き、真実である。

故説般若波羅蜜多呪 (こせつはんにゃはらみったしゅ ) 即説呪曰 (そくせつしゅわつ )

般若波羅蜜多の呪文を示そう

羯諦羯諦 (ぎゃていぎゃてい ) 波羅羯諦 (はらぎゃてい ) 波羅僧羯諦 (はらそうぎゃてい ) 菩提薩婆訶 (ぼじそわか )

般若心経 はんにゃしんぎょう

この中で注目しているのは「般若」の知恵を悟れば、心にくもり(罣礙 けいげ)が無くなり、恐怖や誤った考えから離れることができるとの部分です。

般若心経に書いてないことは神様や天国ばかりではありません。人助けとか世界平和とか一切記述が無く、言わば自分のことばかりです。そんな「悟り」に何の意味があるのかと言う人もいるかもしれません。

下の写真は法隆寺の五重塔の中にある涅槃図塑像です。仏陀の死に際して高弟たちが泣き叫んでいます。彼らは「悟り」を開いていたはずではないのでしょうか?

悟りを開いていても喜怒哀楽はある。苦しみもある。罣礙(けいげ)(思い込みから生まれるこだわり)が無いだけなので、より純粋に苦しみ、悲しみを受け取ることになるのかもしれません。

般若というのは「最上の知恵」であると共に「人間存在の真理」とも訳せると思います。このお経は真理を悟れば「阿耨多羅三藐三菩提」つまり悟りの境地に至ることができると説きます。これはとても楽観的かもしれません。真理はいつも素晴らしいことなのでしょうか?真理が良いことであると信じて修行せよとこのお経は言っています。そのあたりが般若心経は哲学ではなく宗教であるということなのでしょう。

最後に般若心経の最初に2行に出てきた強烈な一言 度一切苦厄 (一切の苦しみから解放された)についての私なりに考察してみます。人間にとって最も悲しいこと、最も苦しいことは、生きていく意欲をなくすことだと思います。我々の世界が「空」であり、我々自身も「空」であるならば、生きることをやめる理由もありません。一切の苦しみからの解放は、私の理解力・想像力を越えてイメージすることすらできませんが、少なくとも最大の苦しみからの解放はおぼろげながらわかるような気がします。

般若心経を考えながら、心の旅をしてきました。般若心経が言う涅槃とか阿耨多羅三藐三菩提はゴールではなさそうです。この旅を終えて我々はまた毎日の生活、そして課題に向き合うのだと思います。追い詰められた時のために呪文だけは覚えておきます。

羯諦羯諦 波羅羯諦 波羅僧羯諦 菩提薩婆訶

(ぎゃてい ぎゃてい はらぎゃてい ぼじそわか)

なお、この般若心経に関する考察は私の妄想を集めた別ブログ「百万年の船」に書いたものです。ややこしいことばかり書いたのでアクセス数が極端に少なく、ちょっとでも見てもらうためにここに移してみました。

般若心経/哲学と宗教の間 前編

四国のお遍路に行ってきました。遍路は各札所の本堂と大師堂でそれぞれ般若心経を読みます。私も声を出して読みましたが、読むからには何が書いてあるのか知りたいと思って少し勉強してみました。

まず、このお経には神様・仏様は出てきません。天国・地獄などこの世とは次元の異なる世界の話も出てきません。超自然的なことが出てこないことは私のようなヘそ曲がりにはむしろとっつきやすいのです。

般若心経は仏教のエッセンスであるという人がいます。しかし、仏教の基本的教義を「空」とか「無」とかで否定してしまいますし、一方 仏教には天国も地獄も出てきますので、このお経はむしろ異端のお経ではないかと思っています。その部分については後でご説明します。

このお経は観自在菩薩(観音様)が舎利子(シャーリプトラ)に対してこの世の真理を語った内容が書かれています。左が観自在菩薩 衆生が救われるまで如来にはならないと誓願された菩薩。観音様のことです。様々に形を変えます。まだすべての人々が救われてはいませんので、まだこの世界のどこかに存在するとされます。この像は薬師寺の聖観音です。右が舎利子(シャーリプトラ 舎利弗(シャリホツ)とも言われる)実在の人物で仏陀の10大弟子の一人。知恵第一とされ論客だったと言われます。この像は京都大報恩寺にある運慶作のものです。

般若心経の成立は3~5世紀と言われています。仏陀は紀元前5世紀の人なので、仏陀の時代から約千年後に成立したことになります。元々はインド語 サンスクリット語です。それを玄奘三蔵が漢訳し、日本に伝わりました。つまり観音様の言葉を西遊記で有名な三蔵法師が中国語に翻訳し、それが日本に伝わったのです。それだけでもドラマチックだと思います。

さて、ちょっと面倒ですが、お経の日本語訳をやってみます。もちろん参考書からの丸写しです。

摩訶般若波羅蜜多心経(まかはんにゃはらみたしんぎょう)

偉大なる智慧の完成についての心髄の経

観自在菩薩 (かんじざいぼさつ) 行深般若波羅蜜多時 (ぎょうじんはんにゃはらみったじ)

観音様が般若波羅蜜多について深く考えておられたとき

照見五蘊皆空 (しょうけんごうんかいくう ) 度一切苦厄 (どいっさいくやく )

五蘊は全て空であることを悟られ、一切の苦しみから解放された。

まず、「般若」の意味ですがは、コトバンクによると 「仏語。悟りを得る智慧。真理を把握する智慧。」とあります。このお経のキーワードです。まずは「素晴らしい知恵」くらいに理解して次に進みます。

仏陀はいろいろなことを各要素に分けて解析し数える傾向があります。いちいち数と結びつけるところはさすがに数字に強いインド人です。五蘊とは対象に対峙した時の人間の心の働きを解析したものです。(私見)

五蘊 ごうん

色蘊(しきうん)(対象を構成している感覚的・物質的なものの総称)

受蘊(なんらかの印象を受け入れること)

想蘊(イメージをつくる表象作用)

行蘊(ぎょううん)(能動性をいい、潜在的にあり働く)

識蘊(具体的に対象をそれぞれ区別して認識する働き)

いっさいを、色―客観的なもの、受・想・行・識―主観的なものに分類する考え方は、仏教の最初期から一貫する優れた伝統とされる。[三枝充悳氏の解説]

前半の色・受・想はなんとなくわかります。行は少しわかりにくいが、対象に働きかけることと解釈しています。識はもっとわかりにくい。色(感覚で対象をとらえ)→受(印象を心で受け入れ)→想(心の中にイメージを作り)→行(対象に働きかける)。ここまではマルクスの唯物論に似ていて、この4つで完結しているように思えます。そうなると識とは何でしょう? 色・受・想・行のサイクルをより深く突き詰めていくことなのでしょうか?解説書を見るとお坊さんや仏教学者は基本中の基本と考えるようで特に不思議には思わずに先に行ってしまいます。しかし、私はこの段階から仏陀が仕掛けた謎が始まると思っています。仏陀の言葉はとても当たり前のことばかりに聞こえますが、そのなかに哲学ではなく宗教に導く謎あるいは罠が仕掛けてあると考えるのは考えすぎでしょうか?

般若心経は五蘊は「空」であると断言してしまいます。このことは学んでもわからないと後の方に書いてありますので、とりあえず解釈せずに先に行きます。その次の「度一切苦厄」はもっとわからない。五蘊が「空」であることを悟ると一切の苦しみから解放される。そのメカニズムがわかりません。なお、般若心経のサンスクリット語原本には度一切苦厄は無いそうです。この言葉は三蔵法師が付け加えたのではないかと言われています。だとすると翻訳者のやりすぎで、誤訳とも言えます。(参考文献(2))

最初の2行だけでこれだけつまづいてしまいました。後が大変です。ともかく先に進みましょう。

舍利子 (しゃりし) 色不異空 (しきふいくう) 空不異色 (くうふいしき )

シャーリプトラよ。目に見えていることは空に他ならず、空こそが目に見えていることに他ならない

色即是空 (しきそくぜくう) 空即是色 (くうそくぜしき )

目に見えていることはすなわち空であり、空が目に見えていることである。

受想行識亦復如是 (じゅそうぎょうしきやくぶにょぜ )

五蘊の色以外の4要素である受想行識も同様である。

観音様がシャーリプトラに呼びかけています。この部分が重要だということでしょう。色即是空 空即是色 は とても有名な一節です。ここだけ覚えておいても損はありません。しかし、日本語では「色」というと欲望、特に性的欲望の意味がありますが、先に説明したように、ここではもっと広い意味です。

見えているもの、感じている対象は空である。ここで思い出すのは、西洋哲学者デカルトの「我思うゆえに我あり」です。デカルトは感覚を疑うと世界の存在さえ疑わしいと考えました。まさに色即是空です。しかし、彼はそれを考えている自分自身の存在は疑いようがなく、しかも自分の心の中に「神」の概念があることに気がつきました。神の概念があるからには、それに対応する神の存在があり、従って世界は存在するとデカルトは結論しました。ところが、般若心経は別の方向に進んで受想行識つまり心の動きも「空」であると言い切ってしまいます。次の節に「空」についてのヒントがあります。

舍利子 (しゃりし)

シャーリプトラよ

是諸法空相 (ぜしょほうくうそう)

諸法(ものごとの存在の要素・根源)は空なのだから

不生不滅 (ふしょうふめつ) 不垢不浄 (ふくふじょう)不増不減 (ふぞうふげん )

生まれたり滅したりすることは無く、汚いとかきれいとかいうことはなく、増えたり減ったりすることも無い。

またシャーリプトラへの呼びかけがありました。ここも重要だということです。キーワードは諸法空相です。ものごとは「空」なので生まれたり無くなったり、増えたり減ったり、きれいとか汚いとか言うことは無い。つまり「空」は存在しないという意味ではないのです。

ここのところは心に落ちました。物事にきれいとか汚いは無い。このことは重要だと思います。仕事にきれい・汚いはありません。トイレ掃除は汚い仕事ではありません。

物事に増えたり減ったりは無い。我々は経済成長とか出世とかを目標としているところがあります。そんなことに意味はないのです。

是故空中 (ぜこくうちゅう) 無色 (むしき) 無受想行識 (むじゅそうぎょうしき )

それ故に空の中には色も受想行識もなく

無眼耳鼻舌身意(むげんにびぜっしんい) 無色声香味触法(むしきしょうこうみそくほう)

感覚も無く(見る、聞く、嗅ぐ、味わう、触る、意識する)感覚により捉えられる表象(色、声、香り、味、感触)も無い。

無眼界 (むげんかい) 乃至無意識界 (ないしむいしきかい)

目に見える世界も無く、内面の意識の世界も無い

ここで般若心経が「無」だと言っている「眼耳鼻舌身意」は六根と言って人間の知覚のことです。この六根が何を知覚するかというとそれぞれ「色声香味触法」です。これらを六境と言います。ここにも仏陀が仕掛けた謎=罠が隠れています。西洋では知覚は5種類です。6つ目はSixth Senseとして超能力や霊感のことでホラー映画のテーマになったりしています。ところが仏教は最初から知覚は6種類あると言っています。6番目の知覚「意」が感知するのは「法」です。般若心経は六境も「無」だと言っています。

次の行で般若心経は六識も「無」だと言っています。六識は六根、六境からそれぞれ識を生じたもので、眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識です。般若心経はそれまで一つ一つ述べていたものを(無)眼界乃至(無)意識界とまとめてしまっていますが、六根・六境・六識を合わせて十八界と言うので、それを踏まえています。なんと「意」と「法」から生じたのは「意識」でした。人間の精神の根本が出てきました。意識は見るとか聞くとかの知覚(五感)とは異なる要素から生じるということでしょうか。

AIは意識を持つことができるか?

般若心経からは離れますが、ちょっと妄想してみます。人間の意識、あるいは自己と言いましょう、は自己と世界との関係のことだと思っています。つまり無限ループです。自己を固定して取り出すことはできませんし、確定することもできません。よく言われる「本当の自分を見つける」とか「自己の確立」などはそもそも意味がありません。コンピューターは無限ループをエラーと判断します。この問題を解決できればAIは自己あるいは意識を持つかもしれません。自己は世界と切り離して取り出したり固定することはできない。このことを般若心経は「空」であると表現したのかもしれません。もちろん、これは私の自己流の勝手な解釈です。

ここで一度休憩します。

参考文献